研究紹介コラム

東京都における認知症疾患医療センター運営事業の12年間の取り組み

小野真由子、中山莉子、井藤佳恵.

老年精神医学雑誌.2025;36(8)(749-768)

研究員 小野 真由子

-

1はじめに

認知症疾患医療センター運営事業の目的は、「地域において認知症に対して進行予防から地域生活の維持まで必要となる医療を提供できる機能体制の構築を図り、事業の着実な実施を推進していくこと」とされています。認知症疾患医療センターは、認知症疾患に関する鑑別診断や医療相談を行う専門医療機関であり、本人や家族に対し今後の生活等に関する不安が軽減されるよう行う診断後等支援を提供するとともに、都道府県・指定都市が行う地域連携体制の推進等も担っています。

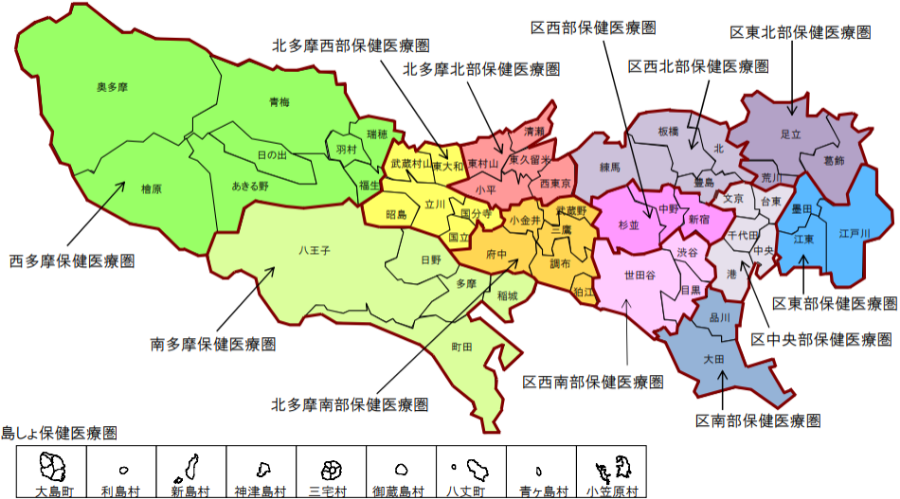

東京都には13の二次保健医療圏があり(図1)、そのうち12の医療圏に認知症疾患医療センターが設置され、2024年3月現在、52の医療機関が認知症疾患医療センターの指定を受けています。

東京都は基幹型認知症疾患医療センターを設置せず、二次保険医療圏に1か所地域拠点型認知症疾患医療センター(以下,拠点型)を指定し,拠点型を設置した区市町村以外の自治体に地域連携型認知症疾患医療センター(以下,連携型)を設置しています。図1 東京都二次保健医療圏

出典) 東京都保健医療局:東京都外来医療計画(令和2年3月)。第1部3章二次保険医療圏ごとの状況

-

東京都の認知症疾患医療センターは、2012年に運営事業が開始され、今年で14年目を迎えました。本研究は、2012~2023年度の東京都認知症疾患医療センター運営事業実績報告のデータから、拠点型と連携型の連携のあり方を明らかにすることを目的として行いました。

2二次保健医療圏内の拠点型認知症疾患医療センターと

連携型認知症疾患医療センターの連携には、4つのモデルがある1)拠点優位型

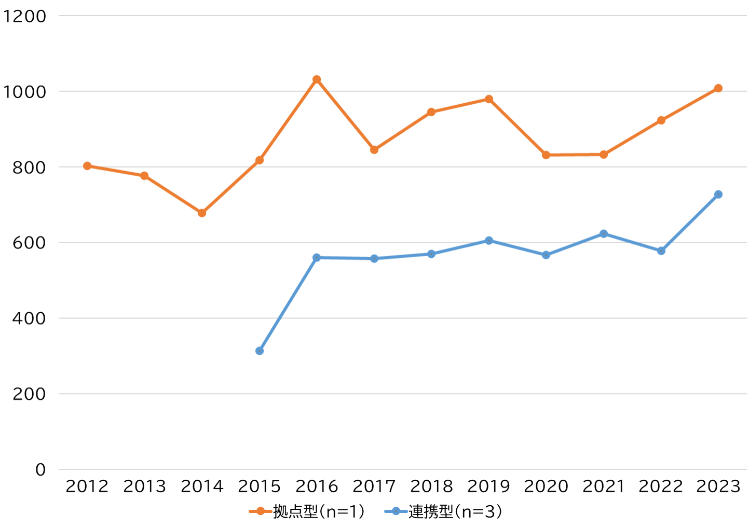

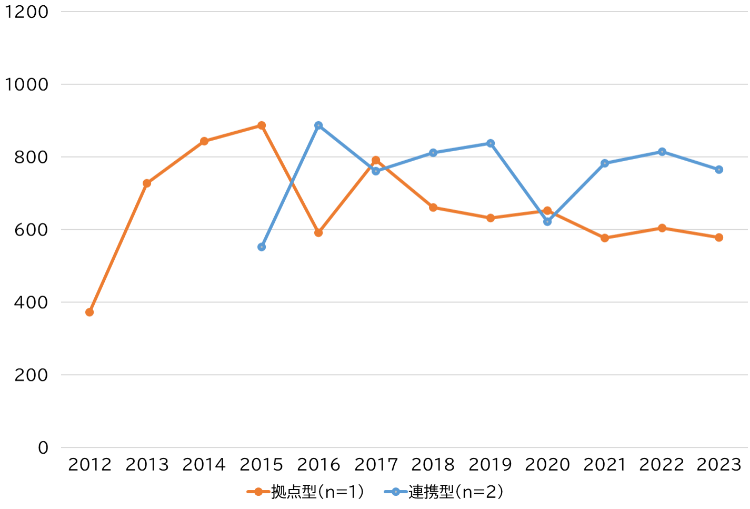

拠点優位型は、拠点型の新患数が、二次保健医療圏内の全連携型の新患数の合計よりも一貫して多く、拠点型の持つ機能が圧倒的に大きいモデルです。このモデルは、大病院が集中し、公共交通の便が良い都心部でみられ、新患受診が拠点型に集中することが考えられました。

図2 拠点型の典型例

2)連携優位型

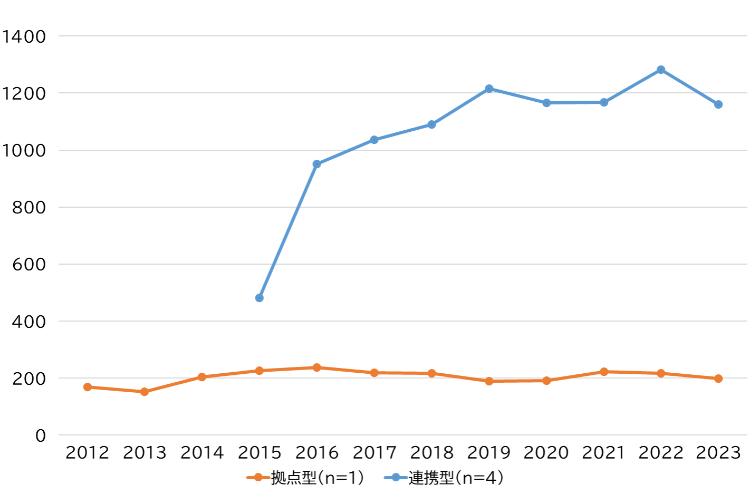

連携優位型は、二次保健医療圏内の全連携型の新患数の合計が、拠点型の新患数よりも一貫して多く、連携型の機能が比較的大きいモデルです。このモデルは、中規模総合病院等、ある程度の検査体制が整っている医療機関が連携型に指定されており、一方で交通の便がやや不便な、郊外の医療圏で多くみられました。自治体を超えて拠点型を受診することはせず、居住する自治体の認知症疾患医療センターを受診して鑑別診断を受けることが多いと考えられました。

図3 連携型の典型例

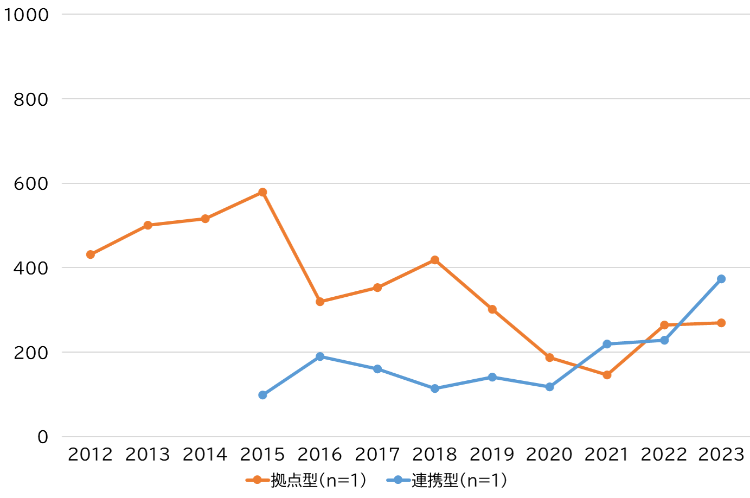

3)相関型

相関型は、拠点型の新患数と、連携型の新患数が逆相関の関係にあり、相互に補い合う推移になっています。このモデルは、比較的機能が小さい拠点型が設置された医療圏でみられました。拠点型と連携型が、新患受け入れについてある程度均等な役割を共有しながら、二次保健医療圏内の新患受診の需要に応じていると考えられました。

図4 相関型の典型例

4)タスクシフト型

タスクシフト型は、連携型が新たに指定されるごとに連携型の新患数合計が増加し、拠点型の新患数が徐々に減少する推移になっています。つまり、拠点型の機能が、徐々に連携型にシフトされていったと考えられます。このモデルは、医療圏が広く、また、交通アクセスに不利な地理的条件をもつ医療圏で多くみられました。各自治体に連携型を設置し、拠点型から連携型に機能を移行していくことで、二次保健医療圏全体の機能を広げていったと考えられます。

図5 タスクシフト型の典型例

-

3まとめ

東京都の二次医療保健医療圏内における地域拠点型認知症疾患医療センターと地域連携型認知症疾患医療センターの連携は4つのモデルに類型化されました。認知症疾患医療センターは、二次保健医療圏単位で、各医療圏の地理的特徴や医療機関の性質に合わせて連携しながら、認知症医療を提供していると考えられます。

東京都の認知症患者はこれからも増加することが予想され、さらに2023年からは軽度認知障害・アルツハイマー型認知症に対する新しい治療薬も登場しました。認知症患者をとりまく医療体制は刻々と変化しています。今後もそれぞれの地域特性に応じた両センターの連携によって、より良い認知症治療/ケアが患者・家族に提供されることを願っています。