研究紹介コラム

認知症疾患医療センターにおける若年性認知症の診断後支援

畠山 啓 枝広 あや子, 椎名 貴恵, 近藤 康寛, 山田 悠佳, 新田 怜小, 佐古 真紀, 柏木一惠, 岡村 毅, 井藤 佳恵, 粟田 主一.

認知症疾患医療センターにおける若年性認知症の診断後支援.老年精神医学雑誌34(5)477-486

認知症支援推進センター課長代理 畠山啓(精神保健福祉士)

-

1若年性認知症、診断後の支援は十分か?

近年、若年性認知症の診断は、認知症疾患医療センターが中心となって行われています。若年性認知症の特徴として、高齢発症の認知症に比べて有病者数が少ないため、適切な社会資源の不足を招きやすく、診断後の支援は十分とは言えません。

国の調査によると、若年性認知症のある方の多くが、高齢者向けのデイサービスなど、ニーズに合わない社会資源しかないと感じています。また、発症時の年齢が稼働年齢であることから、就労の課題も深刻です。世帯の経済状況にも影響するため、診断後の幅広い支援が求められます。2021年度の制度改正で、認知症疾患医療センターにも診断後支援機能が追加されました。しかし、具体的にどのような支援を行うべきかは、まだ明確になっていません。

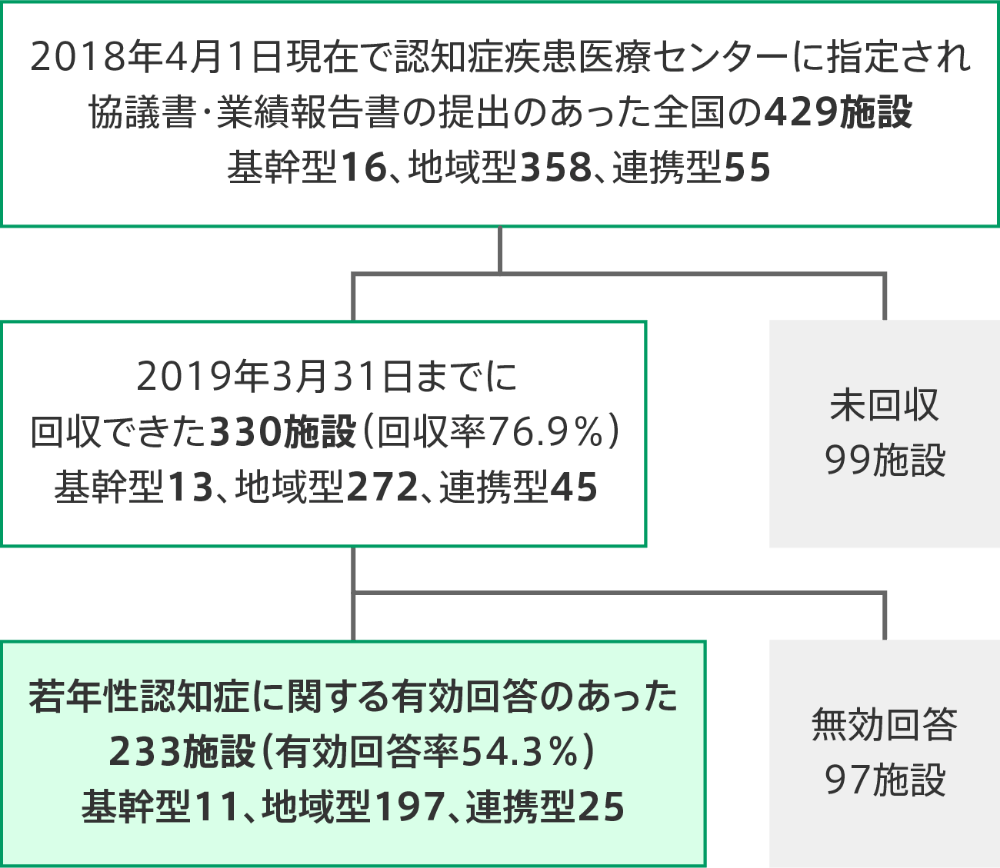

そのため、認知症疾患医療センターのソーシャルワーカー等を対象に、診断後支援の実態を把握し、今後のあり方を検討するために調査を行いました。その結果、若年性認知症のある方が抱える特有の課題に対応するためには、医療と福祉の連携を強化し、就労支援や家族支援など、幅広い支援体制を構築する必要があることが分かりました。 -

2具体的な支援内容とは?

本調査では、具体的な支援内容として、就労支援、経済支援、家族支援、地域連携などが挙げられました。就労支援では、ご本人の能力や希望に合わせた仕事の紹介や、職場復帰に向けた支援が求められています。経済支援では、医療費や介護費用の負担軽減、生活費の支援などが重要です。家族支援では、介護負担の軽減や、家族が抱える悩みや不安の相談支援が必要です。また、地域連携では、医療機関、福祉機関、行政機関などが連携し、ご本人とその家族を包括的に支援する体制が求められています。

-

3調査結果

認知症疾患医療センターのソーシャルワーカー等が行っている若年性認知症の診断後支援の内容を分析したところ,以下の表のとおりに分類することができました.

内 容

例えば?

具体的内容にはどんなこと?

1.情緒的情報的支援 1.1 情緒的支援 ・思いや不安を受け止める 1.2 情報的支援 ・基礎知識の提供

・自動車運転に関する情報提供2.医療の受療支援 2.1 適切な医療につなぐ支援 ・適切な診断を受けるための支援

・質の高い継続医療を確保するための支援3.就労支援 3.1 現状のアセスメント ・当事者や家族の就労に関する現状をアセスメントする 3.2 再就職のための支援 ・若年性認知症支援コーディネーターと連携して仕事に繋ぐ 3.3 就労を継続するための支援 勤務先との情報共有により就労が継続できるよう支援する. 3.4 福祉的就労への移行支援 ・精神障害者保健福祉手帳の情報提供を行い, 福祉的就労の支援を行う 4.経済支援 4.1 経済状況のアセスメント ・経済状況のアセスメント 4.2 経済支援の情報提供や申請手続き支援 ・関係機関と連携して経済支援の情報提供や申請手続きを支援する 4.3 生活状況のアセスメント ・当事者家族の生活状況を把握しアセスメントする 5.サービスの利用支援 5.1 障害福祉や介護保険サービスの情報提供と利用支援 ・障害福祉や介護保険サービスの情報提供と利用支援をする 5.2 地域の相談機関の情報提供と利用支援 ・地域の相談機関の情報を提供し、 利用支援を行う 6.ピアサポート・インフォーマルサポートの利用支援 6.1 インフォーマルサービスの利用支援 ・ニーズをアセスメントし, インフォーマルサービスの利用も提案する 6.2 インフォーマルサポートの担い手になる支援 ・インフォーマルサービスのスタッフとして活動する支援を行う 6.3 ピアサポートの場の創出 ・ピアサポートの場の創出 -

4認知症フレンドリーな環境づくりに向けて

今回の調査で明らかになった6つの支援カテゴリーは、全国の認知症疾患医療センターから寄せられた回答の集約です。つまり、すべてのセンターがこれらの支援を網羅しているわけではありません。しかし、各センターのソーシャルワーカーやその他の若年性認知症のある方への支援を行う方々が今後、診断後支援を考える上で、重要な指針となるでしょう。AMED(日本医療研究開発機構)の研究では、ご本人や家族が社会に期待することとして、地域や職場における若年性認知症への理解促進が挙げられています。これを踏まえると、認知症疾患医療センターには、医療や福祉の枠を超え、「認知症フレンドリーな環境づくり」という、より広範な課題が求められると言えるでしょう。

-

5私たちにできること

若年性認知症は、誰にとっても身近な問題です。私たち一人ひとりが、若年性認知症に対する理解を深め、偏見や差別をなくす努力をすることで、ご本人とその家族が安心して暮らせる社会を実現できます。認知症疾患医療センターをはじめとする支援機関は、地域社会と連携し、若年性認知症のある方とその家族を包括的に支援する体制を構築する必要があります。そして、私たちもまた、地域の一員として、ご本人とその家族を温かく見守り、支え合うことが大切です。