研究紹介コラム

高齢期に出現するいわゆる“ごみ屋敷”:10年間の追跡研究からの報告

Ito K, Okamura T, Tsuda S, Awata S.

Diogenes syndrome in a 10-year retrospective observational study: An elderly case series in Tokyo, International Journal of Geriatric Psychiatry. 2021.doi 10.1002/gps.5635

認知症支援推進センター センター長 井藤 佳恵

-

1研究の歴史

著しく散らかり不衛生な住環境、いわゆる“ごみ屋敷”に住まう高齢者に関する最初の学術的報告は、1957年に、地域保健の領域※1と精神科領域※2(Macmillan, 1957)からなされました。この時点ですでに、支援にあたっては多機関連携が必要であることが指摘されています。

以来60余年、洋の東西を問わず、そして時代を超えて、散らかり不衛生な住環境に住まう高齢者の、社会的孤立、身体状態に対する無関心さ、支援の拒否という、きわめて似通った特徴が報告されてきました。 -

2支援の歴史

この分野は長く、保健師をはじめとする地域保健の専門職が取り組んできました。地域における高齢者困難事例のなかでも、とりわけ、当人と周辺住民の権利の対立、本人がもつ自由権と社会権の対立が先鋭化しやすい事象であり、数多くの症例検討が重ねられてきたと想像されます。それでもなお、どのような視点をもつ支援が適切なのかということは、地域保健のなかの大きな課題であり続けています。

-

3何の問題なのか

支援者の間でも、“ごみ屋敷”という呼称が定着していますが、この言葉の特徴のひとつは、それが人ではなく住環境を表すことばだということです。もしかしたらこの視点が、この事象に対して、そこに住まう人よりも、もっぱら住環境に焦点をあてた支援策が打ち出される傾向を生むのかもしれません。

高齢者福祉の視点に立てば、当然ながら支援対象はそこに住まう人であり、住環境への関心はあくまで、その人が住まう場所としての関心であることが求められます。そのような思いから、本研究では、Diogenes syndrome:ディオゲネス症候群という呼称を用いています。 -

4臨床的特徴と長期予後

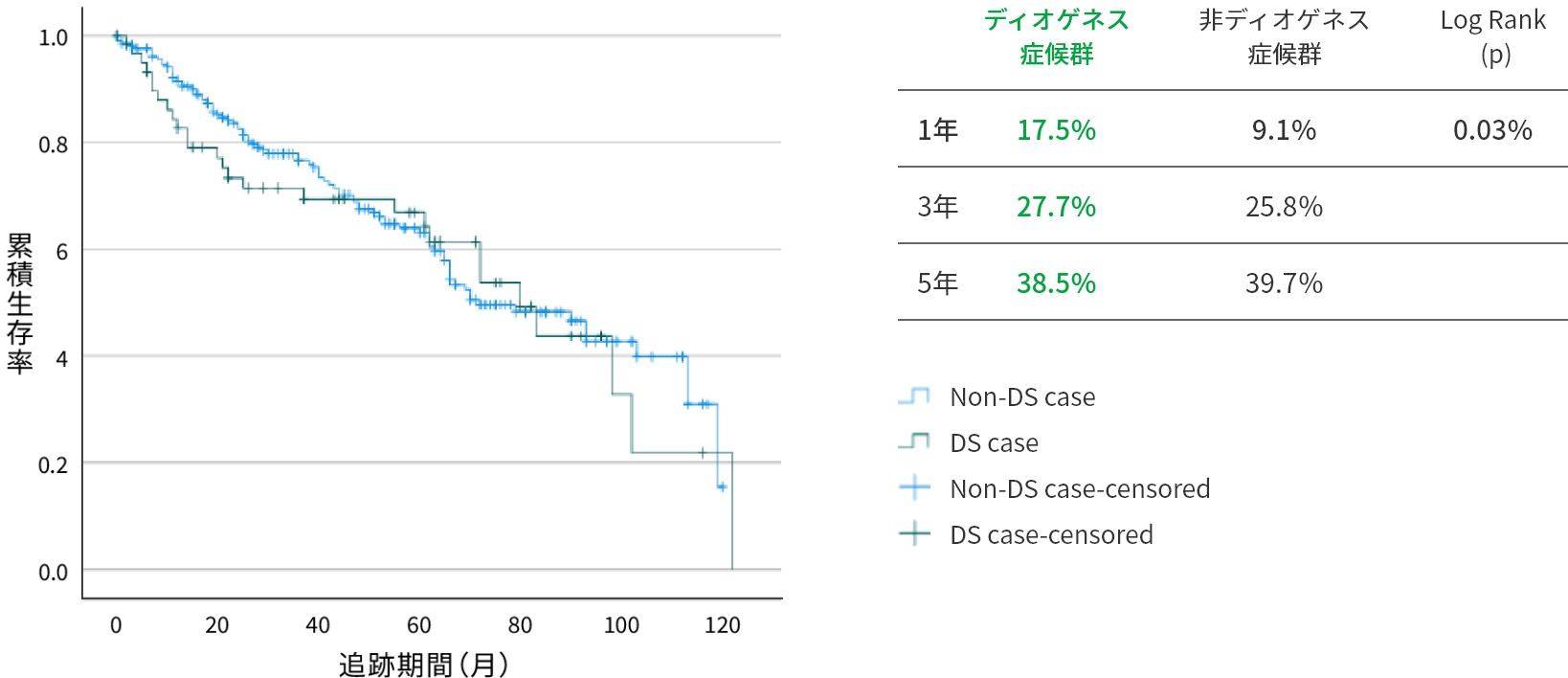

この研究では、高齢者困難事例270人のデータを用いて、ディオゲネス症候群に該当した61人と、該当しなかった209人(非ディオゲネス症候群)の比較を行いました。なお、“ごみ屋敷”には、Environmental Cleanliness and Clutter Scale (Halliday,2009, Snowdon, 2012)をもちいています。

その結果、独居高齢者の認知症が進行し、身体機能が衰えたとき、適切な支援がなければ、誰もがディオゲネス症候群になる可能性があることが明らかになりました。また、ディオゲネス症候群の生命予後が不良であることはこれまでも指摘されてきましたが、本研究で行った10年間の追跡から、とりわけ介入から1年以内の死亡率が高いことが明らかになりました。 -

5よりよい支援に向けて

ディオゲネス症候群に対する支援は、もっぱら住環境に焦点があてられ、あまり議論なく「片づけること」が目標になることがあります。ですが、今回の研究から、身体の健康にも目を向けた支援方針を考える必要があることが明らかになりました。

※1 Shaw P: The evidence of social breakdown in the elderly, Journal of the Royal Soiety for teh Prmotion of Health: Royal Society of Health Journal;77:823-30 1957

※2 Macmillan D: Psychiatric aspects of social breakdown in teh elderly, Royal Society of Health Journal;77(11):830-6 1957