研究紹介コラム

地域住民がもつ認知症のスティグマと社会的包摂

Ito K, Tsuda S.

Effects of clinical stage, behavioral and psychological symptoms of dementia, and living arrangement on social distance towards people with dementia. PLoS One. 2025;20(1): e0317911.

認知症支援推進センター センター長 井藤 佳恵

-

1スティグマってなに?

スティグマという言葉、みなさんにとってなじみがあるものでしょうか。スティグマは「偏見」や「差別」と訳されます。正確には、「先入観にもとづいてレッテルをはり、偏見をもち、差別する」という、一連の心と行動のあり様を指します。

スティグマは、病気そのものが引き起こす苦痛よりもさらに大きな苦痛をもたらすことがあり、深刻な人権侵害であると指摘されています。 -

2認知症高齢者の社会的包摂

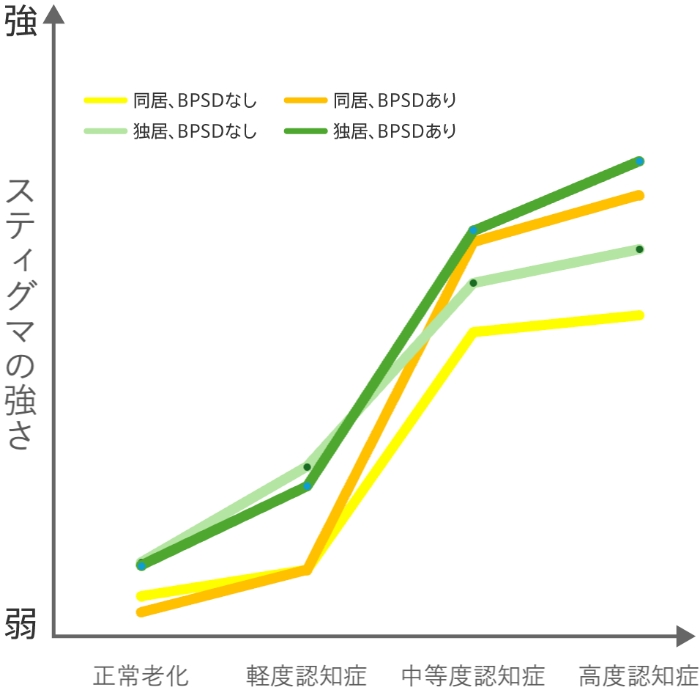

認知症のスティグマに関して、昨年、地域住民2589人を対象とした全国調査を行いました。そうしたところ、「家族介護者と同居し、穏やかに過ごしている軽度の認知症の高齢者」の社会的包摂は確かに進んだ、ということがわかりました。でも、「独り暮らしで、怒りっぽかったり妄想があったりする認知症高齢者」に対する社会のまなざしは未だ厳しいとこうことも、同時に明らかになりました。

つまり、私たちの社会は、すでに社会的孤立状態にある人たちを、包摂しようとするよりも、むしろさらに排除しようとする傾向があるということです。図1 地域住民の認知症に対するpublic stigma

BPSDが目立たず家族介護者と同居する軽度認知症者の包摂は進んだ。

しかし、BPSDが目立つ独居認知症者に対するスティグマは未だ強い。

BPSD:Behavioral and Psychological Symptoms of Dementia(認知症の行動心理周辺症状)

-

3スティグマを克服するために

「どうすればスティグマがなくなるのか」という問いに、魔法のような答えはありません。でも、前述の全国調査から、教育は、スティグマの軽減に確かに有効だということがわかりました。認知症に関連するさまざまな講座が各地で開催されています。そして、認知症を診断された方たちが発信している情報がたくさんあります。彼らの言葉、彼らが語る心の動きに触れることも、とても大切なことだと思います。

もうひとつ、重要なことがわかりました。教育は確かに有効なのですが、その効果は、軽度の認知症の人に対するスティグマに限定されます。中等度以上の認知症の人に対するスティグマの軽減には、直接的な交流が必要です。ですが、ここで注意が必要なのは、「適切な準備状況」のない接触は、かえってスティグマを強くするということです1。「適切な準備状況」とは何か、ということが私たちの次の研究課題です。

引用文献:

1. Rosvik J, Michelet M, Engedal K, Bieber A, Broda A, Goncalves-Pereira M, et al. Interventions to enhance access to and utilization of formal community care services for home dwelling persons with dementia and their informal carers. A scoping review. Aging Ment Health. 2020;24(2):200-11.