研究紹介コラム

東京都健康長寿医療センターにおける認知症抗体医薬に関する相談・連携実績と課題

畠山啓, 齋藤久美子, 福田美都子, 扇澤史子, 西牧由加里, 中馬かつら, 井藤佳恵, 古田光, 井原涼子, 岩田淳

日本認知症ケア学会誌 第24巻第1号 2025.4:167

課長代理 畠山 啓

-

1新たなアルツハイマー型認知症治療の認知症抗体医薬

近年、新たなアルツハイマー型認知症治療の選択肢として、認知症抗体医薬(レカネマブ・ドナネマブ)が登場しました。これらの薬剤は、病気の進行を遅らせる可能性を秘めており、多くの患者さんとそのご家族にとって大きな希望となっています。

東京都健康長寿医療センター(以下、当センター)では、この治療を全国的にもいち早く導入し、都民の皆様に提供できるよう取り組んでいます。しかし、その一方で、治療の各ステージ―治療前、治療の開始、そして治療の継続―において、様々な課題に直面しているのも事実です。本コラムでは、当センターでの具体的な実績を通して、認知症抗体医薬治療の現状と、そこから見えてきた課題を皆さんと共有したいと思います。 -

2当センターにおける抗体医薬治療の現状

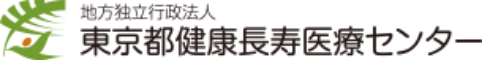

当センターでは、2023年12月から2025年3月にかけて、認知症抗体医薬に関する592件もの相談に対応しました。年齢別にみると、70代80代の高齢者が全体の70%を占め、50代60代は全体の13%でした。

図1 対象者年齢

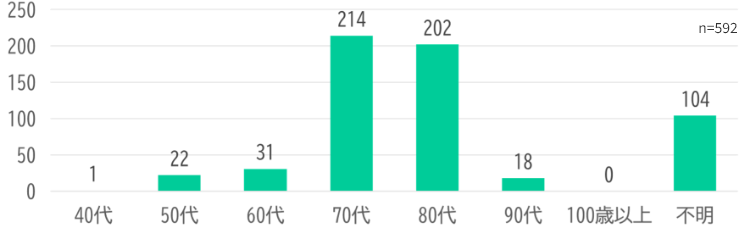

相談後、実際にスクリーニング外来を受診された方は435人に上ります。そして、受診の結果209人が適応ありと判断され、その中で112人の患者さんが抗体医薬の投与に至りました。特筆すべきは、このうち15人が若年層であったことです。若年性アルツハイマー病は進行が早いと言われており、治療選択肢が限られていたため、抗体医薬への期待は特に大きいと言えるでしょう。

図2 スクリーニング外来結果

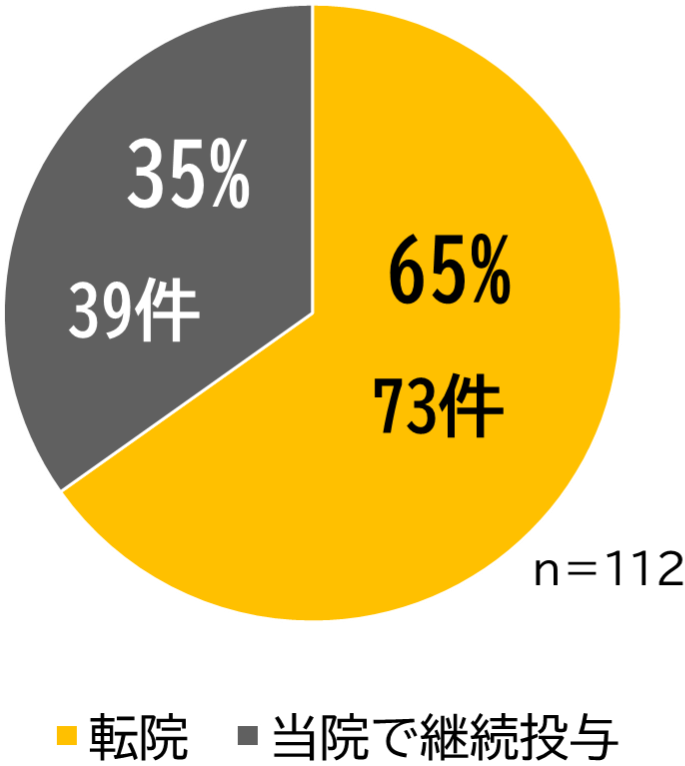

投与開始から半年後、73人の患者さんが継続して治療を受けるために他の医療機関へ転院されました。これは、専門的なケアが必要な初期段階から、地域連携によって治療を継続するシステムが機能していることを示しており、当センターが認知症抗体医薬治療において、数多くの患者さんをサポートしてきた実績となります。しかし、これらの数字の裏には、個々の患者さんの状況に応じた相談対応や、医療機関との密接な連携といった、多岐にわたる取り組みがありました。

図3 継続投与機関との連携結果

-

3「転院」の際に語られた不安や心配事

認知症抗体医薬による治療は、一般的な投薬とは異なるプロセスをたどります。まず、最初に投与を受けた医療機関で約半年間、治療が行われます。この期間で、患者さんの状態や薬剤への反応などを慎重に見極め、継続投与に問題がないことが確認された後、残りの約1年間は、患者さんのご自宅近くの医療機関で治療を継続するというルールになっています。この「転院」というプロセスは、患者さんやご家族にとって、新たな不安や心配事の種になることが少なくありません。「転院」の準備をはじめる投与開始4~6か月の段階で患者さんとご家族が語った多くの不安や心配事を下記とおり表に纏めました。

治療に

関すること効果への期待と不安 認知機能の低下が緩やかになることを強く期待する一方で、効果が実感できるかどうか、あるいは効果がないのではないかという不安。 副作用への心配 新しい薬であるため、どのような副作用が出るのか、いつ現れるのか、またその程度や持続期間に対する心配。 治療継続へのプレッシャー 効果が実感できない場合、いつまで治療を続けるべきかという迷いや、いまさら中断することができないプレッシャー。 病状の進行 治療を受けていても、病状が進行していくことへの不安や、進行のスピードが遅くなっているのかどうか判断できないことへのもどかしさ。 将来への見通しの不透明さ 治療によって、自身の生活や家族との関係がどのように変化していくのか、具体的なイメージが持てない。 通院に

関すること頻繁な通院の負担 頻繁な通院による時間的、体力的な負担。特に遠方に住んでいる場合や、他の病気を抱えている場合は大きな負担となる。 通院手段の確保 一人で通院できない場合、家族の送迎が必要となることへの申し訳なさや、家族の負担への心配。タクシーなどの交通費の負担。 継続投与先の環境 予約をしていても、診察や点滴に時間がかかり、拘束時間が長くなることへの不安。転院先にエレベーターはあるのか、トイレは複数あるのか。 費用に

関すること高額な医療費 特に3割負担の場合、毎月の負担額が高額になることの負担や継続医療機関で自立支援医療が利用できるかどうかの不安。 保険適用や補助制度 保険適用や高額療養費制度などが利用できるとはいえ、自己負担額がどの程度になのか、将来的に制度が変わる可能性への心配。 投与の費用以外の費用 投与に係る医療費だけでなく、検査費用や入院費など別途かかる場合への懸念。 生活に

関すること家族の負担 通院の付き添いや、体調不良時のサポートなど、家族への負担が増えることへの申し訳なさ。 周囲の理解 周囲の人々 (同僚など) に認知症や抗体医薬について理解してもらえるかという不安。 その他 情報不足 治療に関する情報が十分に得られないことへの不安や、インターネット上の情報が信頼できるかどうかの判断の難しさ。 医師とのコミュニケーション 医師に自分の不安や疑問を十分に伝えられるか、また医師からの説明が十分に理解できるかという心配。 -

4認知症抗体医薬の普及に向けた課題と展望

繰り返しになりますが、認知症抗体医薬は、アルツハイマー病の進行を抑制する可能性を秘めた治療の選択肢として期待されています。様々な年代の多くの患者さんに届けるためには、下記に記載する3点の課題を克服していく必要があると考えます。

1)専門相談のさらなる充実

まず、専門相談窓口の充実は喫緊の課題です。認知症の診断を受けた患者さんやそのご家族は、病状の進行への不安、治療法の選択肢、経済的な負担など、多くの悩みを抱えています。抗体医薬という新しい治療法が登場したことで、さらに多くの情報が必要とされますが、その複雑さゆえに混乱を招く可能性も否定できません。そのため、専門的な知識を持つ医療従事者が、患者さんやご家族一人ひとりの状況に合わせて丁寧に情報提供を行い、診断後も継続的にサポートできる体制を整備することが不可欠です。専門的な知識を持つ認知症疾患医療センターが果たす役割は、今後ますます大きくなるでしょう。

2)高齢者にも届く情報提供の工夫

高齢の患者さんが多い現状を踏まえると、情報ツールへのアクセス不良を考慮した支援体制の整備は急務です。インターネットやデジタルデバイスに不慣れな方々にも確実に情報が届くよう、紙媒体での情報提供、対面での丁寧な説明、そしてご家族や介護者への情報提供など、多様な手段を用いた情報提供が求められます。また、地域によっては情報格差が存在することも考慮し、地域ごとの特性に応じた情報提供体制を構築する必要があります。そして、それぞれの地域における医療連携モデルの構築も重要です。都市部と地方、医療資源の豊富な地域とそうでない地域など、地域によって医療提供体制は大きく異なります。それぞれの地域の特性を考慮し、既存の医療資源を最大限に活用しながら、抗体医薬の投与体制を構築していくことが求められます。

3)働く世代を支える治療環境の整備

さらに、今後、働く若年層にも対応可能な治療環境が整備されれば、若年性認知症の診断後支援においても大きな進歩が期待されます。若年性認知症の方は、社会的に活発な役割を担っている場合が多く、診断後の生活設計は高齢者とは異なる課題があります。抗体医薬による治療が、若年性認知症の進行を遅らせ、社会生活の維持に貢献できる可能性は、患者さんやご家族にとって大きな希望となります。そのため、治療へのアクセスを容易にする環境、そして職場への理解促進や生活支援などのサポート体制の整備が不可欠です。

-

5まとめ

認知症抗体医薬の真の普及には、自治体や製薬会社などによる情報発信はもちろんのこと、以下の要素が揃うことが重要だと考えます。

・相談しやすい環境の整備

・地域の実情に合ったスムーズな医療連携

・高齢者や若年層それぞれのニーズに対応した通院体制・支援体制の構築

これらの課題を一つひとつクリアしていくことで、認知症抗体医薬がより多くの患者さんにとっての希望となることを願っています。